[allpage_toc]

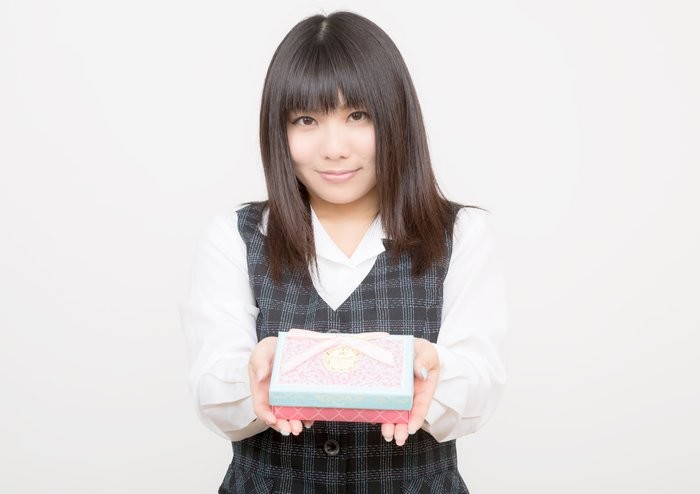

この記事では、お餞別の意味や詳しい内訳、そしてお餞別を贈る時の正しいマナーについて解説していきます。記事を読むことで、これから職場でお餞別を贈るという立場になった際に役立つことでしょう。

また、上司や同僚といったビジネスでの関係者だけでなく、親しい友人や知人が遠方へ引っ越してしまうという時にもお餞別を贈ります。その時のマナーについても併せてご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

お餞別とは?

お餞別は別の言い方として「はなむけ」とも表現されます。はなむけの由来は「馬の鼻向け」という言葉で、旅立つ人の馬の鼻を行くべき方へ向けて見送った習慣から生まれた言葉です。実際、お餞別の「餞」は「はなむけ」とも読みます。

お餞別に使う封筒について

一般的に餞別封筒には現金を入れるとされていますが、生活用品などを贈る場合もあります。

その場合は、移動先でも使える実用的な品を贈ることが多いです。

水引

水引には結び方によって意味があり、退職や転勤、留学などで餞別封筒を渡す場合は、蝶結びされたものを選びましょう。新興旅行や結婚祝いに際しては、「簡単に切れないように」という意味を込めた「結び切り」という水引を選ぶと良いです。

のし袋

水引が印刷されているタイプもありますが、年代によっては「水引とのし袋は別々にするのがマナー」と考える方もいます。ですので、特に目上の方に対して餞別封筒を贈る場合、水引とは別になっているのし袋を選ぶのが良いでしょう。

ちなみに、贈る相手が職場の部下や親しい友人といった関係の方であれば、無地の白い封筒を使っても問題ありません。

表書き

餞別封筒に使われる言葉としては、「御祝い」や「おはなむけ」を使うのが一般的です。餞別の水引を境目として、上段に表書き、下段に差出人の名前を書きます。特に下段の書き方は、差出人の人数によって異なるため注意が必要です。

具体的な例としては以下のものがあります。

- 個人なら、姓のみまたはフルネームを記載

- 2人以上で友人同士・同僚同士であれば、全員の名前を左右対称に記載

- 2人でかつ上司と部下、または夫婦であれば、右から左に向かってより年齢や地位が高い順に記載

- 3人でかつ上司と部下であれば、中央にもっとも年齢や地位の高い人の名前を記載し、その左側に他2名の名前を記載

- 4人以上であれば、中央に代表者の名前を記載し、その左側に「他◯名」と記載

- 団体ならば、「◯◯一同」などと記載

中袋

中袋を使う際は、表面中央に縦書き漢数字で金額を記載し、裏面には自分の氏名と住所を記載しましょう。中袋によってはそれぞれを記載する欄がある場合もあります。もし金額を記載する欄が横書きのもので会った場合は、アラビア数字を用いても問題ありません。

包み方

餞別封筒にお金を直接入れる場合、紙幣に描かれている肖像画がある面が表にして、さらに肖像画が封筒の開け口側に来るように入れましょう。

中袋に入れる際には、表側から封筒を開けて中袋を取り出した際に、紙幣の肖像画が見えるように入れます。

封筒にお金を入れる時のマナーについて

[no_toc]

新札を用意すべきか

ですが、それはビジネスライクの相手に対して渡す場合のマナーです。親しい知人や友人に渡すお餞別であれば、新札にこだわる必要はありません。無論、汚い紙幣では気分を害してしまうかもしれませんので、手持ちの中からできるだけ綺麗な紙幣を使うようにしましょう。

封筒に入れるお金の向きはどうすべきか

紙幣は人物の肖像画が描かれてある方が表面で、肖像画のない方が裏面になっています。のし袋や封筒に紙幣を入れる際には、封筒の表側に紙幣の表面がくるように入れます。封筒を表側から開けた時に、ちょうど紙幣の表面が見えるようにするということです。

職場の方だけでなく、友人や知人にお餞別を渡す時も、同様に入れる紙幣の向きには注意しましょう。

お餞別を渡す時のマナーや相場

ここでは2つのケースにおいて、それぞれの金額の目安をご紹介します。

上司・先輩などビジネスシーンの場合

定年退職する方に対しては、表書きに「御退職御祝」と書きましょう。「御餞別」と書くよりも敬意を示した書き方になります。

部署毎でまとめてお餞別を贈る場合は、1人当たり1,000円〜5,000円程度が目安とされています。個人で贈るのであれば、相手との関係により上下しますが、おおよそ5,000円〜3万円程度が妥当です。

家族・友人などプライベートの場合

相手との関係性にも左右されますが、お餞別として贈る金額は個人なら1,000円〜3万円程度が目安です。グループで贈るという場合は、1人当たり数百円~数千円というのが相場となります。

お餞別に関して知っておきたいこと

退職する人には渡さないケースもある

しかし、解雇で退職する相手に対して餞別を贈るのはあまり相応しくありません。餞別を贈るのは、感謝や労いの意味もありますが、お祝いの象徴でもあります。解雇された相手からしたら「辞める事がめでたいのか」と思わせてしまう可能性もあるので注意しましょう。

お餞別はどうやって集金するか

もっともスマートなやり方としては、お餞別を贈る旨と、1人当たりの集金額、そして後日集金に伺うといった内容のメールを、事前に関係者全員に送信しておくと良いでしょう。

そして指定した集金日に、自分から集金に回るようにします。こうすることで、行き違いをなくすことができるでしょう。

もし集金する人数が多い場合は、各部署ごとに代表者を指名し、一旦その代表者の方にまとめておいてもらうという手段もあります。

お膳別をもらった時のお返しはどうするのか

[no_toc]

しかし、お餞別は別れを意味する風習です。内祝いという形ではなくとも、これまでお世話になったお礼としてお返しをしたいと思う人も多いでしょう。

旅行で頂いたお餞別ならば、旅先の土産物を購入しお返しするのが良いでしょう。退職や転勤で頂いた場合はどのようなお返しが適しているのでしょうか。個人で頂いたのならば、相手の好みに合せたものを選ぶのが良いでしょう。部署内でまとめて頂いたのならば、職場でも使えるものが良いです。

お餞別の封筒の書き方・渡す時のマナーを正しく理解しましょう

真心をこめた贈り物で、気持ち良く新しい門出を迎えてもらうようにしましょう。