[allpage_toc]

「ビビット」の意味とは?

「ビビット」はカラーコントラストなどで用いられている言葉ですが、意味を正しく理解していますか。もともと日本語ではないため、誤った意味で捉えられていることも珍しくはありませんが、日本での使われ方から、多くは何となくだけど正しい意味を知っている方が多いでしょう。

実際に使用する際には、何となく分かっている意味で使うことは少々不安ですので、正しい意味をちゃんと知っておきましょう。それでは、「ビビット」の意味をご紹介していきます。

スペル

「ビビット」をアルファベットにすると、「vivid」というスペルになります。「vi」はローマ字入力において「ヴィ」になるため、「ビ」ではなく「ヴィ」と読んでも間違いではありません。しかしながら、日本語の発音の仕方の問題で「ビ」と読まれることが多いです。

意味

「ビビット」の意味は、3つあります。1つは「色や映像など」が、「明るい・鮮明な・強烈な・目の覚めるような」という意味です。2つ目は「描写・記憶・印象など」が、「鮮やかな・目に見るような・真に迫った」です。3つ目は「はつらつとした・きびきびした・躍動的な」で、人に対して使うことが多いとされます。

(色や映像などが)明るい・鮮明な・強烈な・目の覚めるような

1つ目の意味には「色や映像などが」とありますので、「色彩」や「テレビ・映画・ドラマなど」の「映像物」が、「明るい・鮮明な・強烈な・目の覚めるような」ということを表す時に用いる意味となります。

「明るい」は「視覚的に光がある」ことを言い、「暗い」と反対だと考えれば分かりやすいです。「鮮明」は「鮮やか(目立つ)でハッキリした」の意味で、「強烈」は「作用が強いこと」を表します。「目の覚めるような」は、「視覚的な刺激が強い」ことです。

総じて、簡単に言えば「目立つ色・印象に強く残る映像物」=「ビビット」ということです。日本では「色が鮮やか」や「色が強烈」の意味で使用されることが多いのですが、「強烈な映像物」を表すこともできます。

(描写・記憶・印象などが)鮮やかな・目に見るような・真に迫った

続いての意味では、「描写・記憶・印象などが」という要素があります。「描写」は「物の形・状態あるいは心に感じたことを言葉・絵画・音楽などで表したもの」であり、「映像物」とは異なります。「記憶」は「過去の情報の集まり」で、「印象」は「直接的に見たり聞いたりで心に感じ捉えたこと」を言います。

それらが、「鮮やか」または「目に見るような・真に迫った」ということです。「鮮やか」は「目立つ」の意味で、「目を引くような」というニュアンスになります。「目に見るような」は「実際には目の前に無いが、ハッキリとイメージできる」ことを表します。「真に迫った」は「描かれたものが現実の様子とそっくりに見える」ことで、「迫真」とも言います。

たとえば「本」の「描写」が「状況をイメージしやすい表現であった」時に、「目に見るような(実際には目の前に無いがハッキリとイメージできる)」の意味で「ビビット」を使います。

はつらつとした・きびきびした・躍動的な

この意味は「人の様子」を表す時に使用されることが多く、日本でも「はつらつとした人だ」とか「きびきび動く人だね」などの表現がされます。「はつらつ」は「生き生きとしている」の意味で、生きている者としての活力が感じられる様子を表しています。

「きびきび」は「見ていて気持ちが良いほど速くて活力的」なことを表し、動作が軽快で速い感じです。「躍動的」は「躍動感」の形で使われることもありますが、この「躍動」の意味は「生き生きとしているさま」です。全て、「生き生き」=「生きている気力が感じられる(元気が溢れて新鮮)」の意味が含まれています。

「ビビット」の由来とは?

英語の「ビビット(vivid)」が誕生する由来となった言葉は、ラテン語の「vividness」だと言われています。「vividness」は「生き生きとしてるさま」を意味する言葉で、英語の「ビビット(vivid)」と意味的には同じです。ただ、英語の「ビビット(vivid)」の方が「明るい・迫真・躍動的」といったように、幅広く意味が使われています。

「vivid」の読み方について考えたいこと!

[no_toc]

ここまで「vivid」=「ビビット」の読み方で通してきましたが、本来の読み方と比べると、「ビビット」は遠い響きになると言われています。本来の読み方と近い響きになるのは、「ヴィヴィッド」であり、「vi」とあるとおり「ヴィ」と読んだ方が伝わりやすくなります。

また、「ビビット」には「ビビッド」という似た読み方も存在します。この2つの違いは最後の「ト」に濁点が付くのか・付かないのかですが、これはどちらが正しいのでしょうか。「ヴィヴィッド」の読み方からすると「ビビッド」が正しいと思われますが、検証していきましょう。

「ビビット」と「ビビッド」

「ビビット」と「ビビッド」はどちらが正しいのかという話ですが、まず注目したいのは「vivid」というスペルです。日本人が読みやすいようにした発音と本来の英語としての発音とはそもそも違う英語がたくさんあるので、ここでは「日本人が読みやすいようにした発音」で見ていきます。

「d」の日本語的な読み方

「vivid」の「vivi」は両者とも「ビビ」ですが、問題は「d」の読み方です。日本人向きの発音で使われる最後が「d」の英語としては、「Hard・Lard・Head・Bed」などがあります。「Hard」は「ハード」・「Lard」は「ラード」・「Head」は「ヘッド」・「Bed」は「ベッド」と読み、「d」=「ド」の発音になることが分かります。

この比較からすると「vivid」の日本的な発音として正しいのは「ビビッド」ということになりますが、「Head」や「Bed」は「ヘット」や「ベット」と言われることもあります。正確には「ド」ですが、「ト」と呼んでも日本語的には良いということです。よって、「ビビット」でも問題はありません。ただし、「ビビッド」の方が正しいと言われるということは覚えておきましょう。

「ヴィヴィッド」と「ビビット」

「vivid」の本来の発音としては、「ヴィヴィッド」が近いと言いましたが、日本語の発音として「ヴィヴィッド」と言うのは違和感があります。間違った読み方ではないのですが、「ゔぃ」という発音が2回続く読み方は、日本語的に読みにくい上に聞き取りにくいとされています。

そのため、日本語としては「ビビット」あるいは「ビビッド」と発音した方が聞き取りやすく、使う側としても言いやすくなります。英語を主に話す人に対しては、「ヴィヴィッド」と言った方が伝わりやすくなるでしょう。日本人に対しては、「ビビット」や「ビビッド」で問題なく伝わります。

「ビビット」の使い方!

「ビビット」および「vivid」を日本で使う時は、「色」が「鮮やか・明るい」の意味で使用されることが多いです。たとえば、「ビビットな色ですね」といった使い方がよくされており、この意味は「鮮やかな色ですね」や「明るい色ですね」ですが、ニュアンスとしては「目への刺激が強い色」ということが含まれる場合もあります。

「ビビットカラー」の意味と色合い!

「カラー(色)」の種類を表す時に、「パステルカラー」などと言われますが、「ビビットカラー」という分類もあります。「ビビットカラー」は「鮮やかな色・明るい色」といった意味になりますが、もう少し具体的に言うと、原色・印象の強い色・蛍光色などが含まれます。

原色

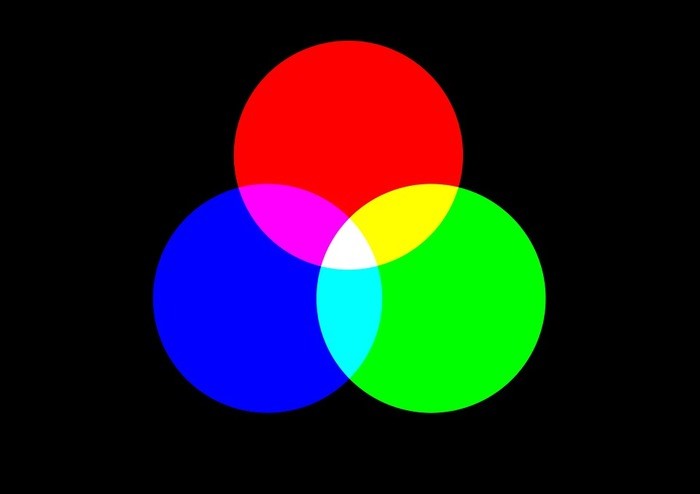

「原色」というのは、「赤・青・緑・黄」といったような基本的な色(原=もとの色)のことを言います。原色は、組み合わさって別の色を作る際の「もとになる色」ということです。光の三原色は「赤・青・緑」であり、これらが重なったり、明暗を調節することで多彩な色を表現することができます。

身近な物で言えば、テレビには光の三原色が使用されています。目に良くないのであまりおすすめはしませんが、映像が映し出されているテレビ画面を近距離でよくよく見てみると、三原色が見えます。多彩な色を作り出すもとになる色=原色であり、基本的な色(基本色)ということです。

印象の強い色

日本でよく知られている「印象の強い色」と言えば、「ショッキングピンク」でしょう。この色名は和訳すると「衝撃的な桃色」であり、この和訳名で表されているとおり、印象が強い色です。濃く・明るい・印象に残るような色、ということです。

「印象の強い色」にはショッキングピンクの他に、「エメラルドブルー」や「マゼンタ」などがあります。「マゼンタ」は三原色にも含まれることがある色で、鮮やかな赤紫色といったところです。女性に好まれます。

「エメラルドブルー」は美しい海の色を表現する時に使われる色で、緑と青が混ざったような絶妙な色合いになります。自然界にも存在する美しい色として、好んでいる方も多いそうです。

[no_toc]

蛍光色

「蛍光色」は「蛍の光の色」と書くように、パッとした刺激の強い明るさを持つ色のことを言います。分かりやすいものとしては、蛍光ペンです。蛍光ペンの黄色・ピンク色・緑色などは正に光のような色合いであり、とても目立ちます。

「ビビット」と反対の意味を持つ言葉は?

「ビビット」の反対語は、「ペール(pale)」です。色の種類で見ると分かりやすい野ですが、「ビビット」な色は「ビビットカラー」と言うのに対し、「ペール」な色合いは「ペールトーン」と言います。「ペールトーン」は「ぼんやりした色合い」の意味で、ハッキリした色である「ビビットカラー」とは反対の意味を持つことが分かります。

「パステルカラー」もありますが、「パステルカラー」は「中間色」の意味で、「白色が混ざったような淡い色」のことを表します。「ペールトーン」は「ぼんやりした」なので、「視覚的にハッキリしない色」のことであり、「パステルカラー」は「色が薄い」といった意味合いになります。一見して色は似ていますが、分類としては異なります。

日本語としては「ビビット」が伝わりやすい!

「ビビット」はスペルを「vivid」とするため、「ビビッド」や「ヴィヴィッド」と読んだ方が本来の発音には近くなりますが、日本語の中で使用する時には「ビビット」の読みが使いやすい上に伝わりやすいです。日本語的には「ビビット」でも「ビビッド」でもどちらでも良いため、その時々に応じて、伝わりやすい読み方を用いると良いでしょう。