[allpage_toc]

「いろはにほへとはどういう目的でつくられたの?」

「いろはにほへとの意味が知りたい」

いろはにほへとについて上記の様な疑問を抱いている方もいるのではないでしょうか。

現在、日本語を学習するときはまず「あ、い、う、え、お…」という五十音順を覚えますよね。昔は五十音順ではなく、「い、ろ、は、に、ほ、へ、と…」という、いろは順で文字を覚えていました。

この「いろはにほへと」、きっと皆さん一度は耳にしたことはあるはずですが、この文字列が表す意味や起源をご存じでしょうか。

この記事では「いろはにほへと」の起源や作者、歌に込められた意味などを解説しています。

本記事を読むことで「いろはにほへと」の意味や起源について詳しくなれるでしょう。

ぜひこの記事を読んで「いろは歌」の意味や奥深さを知り、古くから続く日本語の美しさや日本文化について思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

いろはにほへとの起源は?

いろは歌の存在が初めて確認されたのは、「金光明最勝王経音義」という、1079年に作られた仏典の経典辞書です。

11世紀ごろから仮名を教えるために使われ始めたいろは歌ですが、江戸時代に入ると寺子屋を中心にさらに広がりを見せ、江戸後期には「いろはカルタ」という絵札を使う遊具が作られました。

戦後になり、いろは歌の示す価値観が現代の感覚とはずれていること、現代の仮名づかいにはそぐわないものがあるとされ、五十音順に徐々に変更されていきました。

いろは歌の作者は?

なぜ空海が作者として有力だったかというと、「いろは歌が仏教の思想に通じていること」、「深い意味を持たせつつ、すべての仮名が重ならないように歌を作るのは常人ではできないこと」が理由とされています。

現在の研究では、「空海が生きた時代では今様形式の歌がなかったこと」、「上代発音という言葉に出す音の使い方が違うこと」から空海作者説は否定されているようです。

いろはにほへとの意味

しかし、「いろはにほへと」から始まる言葉の羅列は「いろは歌」と呼ばれ、優れた歌として現代まで伝わっています。

いろはにほへととは、1字も被ることなく仮名全てを網羅したというだけでなく、仏教の思想である無常観が込められた優れた歌のため古くから語り継がれているのです。

47文字の仮名全てを1度ずつ使用した「いろは歌」

このため、文字を覚えるための手習い歌として使われてきました。

いろは歌は非常に難しい詩でありながら、仏教の無常観を含ませた難易度の高い歌になっているのです。

「いろはにほへと」の歌に込められた意味

古来の日本人が作ったいろは歌ですが、どのような意味が込められているのでしょうか。

いろはにほへと ちりぬるを

ひらがなだけでは分かりにくいので、漢字で直してみましょう。「色は」、「匂へと」、「散りぬるを」になります。

昔の言い回しで難しいため、現代風に直すと「香りよく色鮮やかに咲く花々もやがて散ってしまう」という諸行無常を歌った詩になります。

色は匂へど 散りぬるを 桜の花の色は美しく照り映えるけれど、すぐに散ってしまう。

わかよたれそ つねならむ

この3つは「我か世」、「誰そ」、「常ならむ」と漢字で書き直すことができます。

現代語に直してみると、「この世に生きる我々も、ずっと生きられるわけではない」という生への諦観を歌っています。

[no_toc]

我が世誰ぞ 常ならむ (それと同様に)我々人間の世も、だれがいつも変わらずにいようか。(いや、いつも移り変わり無常だ。)

うゐのおくやま けふこえて

この4つは「有為の」、「奥山」、「今日」、「越えて」と漢字で書き直せます。「有為」とは仏教の思想である有為転変のことで、「世の中のものは全て常に移り変わるものだ」という世の儚さを意味する言葉です。

現代語に直すと、「移り変わりの激しい無常の現世という山を今日も乗り越えて」という意味になります。

有為の奥山 今日越えて 無常の世のような奥山を今日超えて行くような人生で、

あさきゆめみし ゑひもせす(ん)

漢字に直すと「浅き」、「夢見し」、「酔ひもせす(ん)」と表記できます。

現代語に訳すと「今の世に酔いしれ、儚い夢など見ないように」という訓戒をこめた意味になります。

つまりいろは歌は、仏教の経典である涅槃経の「諸行無常、是正滅法、生滅滅己、寂滅為楽」という教えをベースにした歌ということになります。

浅き夢見じ 酔ひもせず 浅い夢を見るように眼前の事象に惑わされず、世の出来事に酔いしれないようにしよう。

いろは歌は「今様」という形式になっている

「今様」とは、平安時代中期から鎌倉時代にかけて朝廷で流行した歌の形式になります。

今様は現代風という意味を持ちますが、当時の神楽歌や催馬楽といった「古くから存在する歌に対する新しい歌」という意味合いで名づけられたものです。

いろは歌の覚え方

単なる文字列ではなく、歌に込められた意味を考えながら歌うとより覚えやすくなるでしょう。

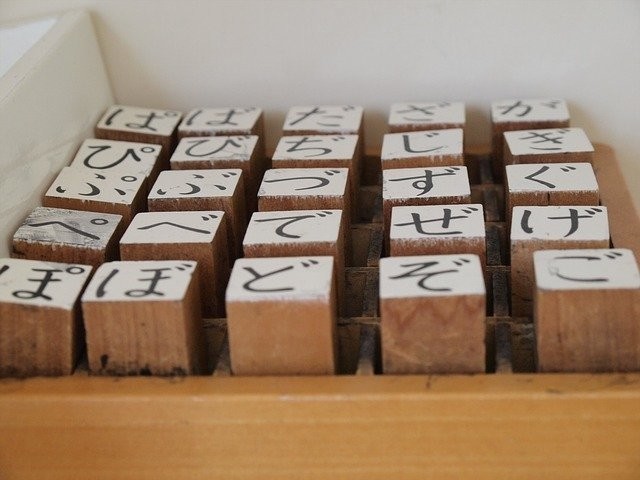

いろはカルタという、江戸時代から続く歴史ある遊具も存在します。そういった遊具で遊びながら覚えるのも楽しく学ぶコツです。

いろは歌を通して日本の文化と思想に想いを馳せてみよう

いろは歌は古くから伝わる伝統的な詩歌で、その優れた詩作から仮名の手本として用いられ、日本文化と思想の成熟に深く関わってきました。

仏教的な思想と価値観を持つ歌ですが、当時の日本では仏教の思想が民衆の間に根付いており、その教えを守って生活を営んできました。

このいろは歌はその思想が顕著に表れている歌であり、「いろはにほへと…」と口ずさむことで当時の人々の文化や思想に触れることができます。

ぜひ皆さんも古来の日本へ思いを馳せながら、いろは歌を口ずさんでみてはいかがでしょうか。

[no_toc]